私たちの強み

私たちの強み

私たちは、子どもたちが安心して暮らし、健やかに成長できる環境を目指して、様々な取組みを行っています。

本物に触れる

子どもが自分の可能性に気づき、未来に展望を持つためのきっかけは、十人十色です。

何がその子に響くのかは、共に暮らす私たち職員でさえよく分からないことが多々あります。そこで私たちは、施設以外の様々なおとなたち、団体などと繋がり、『本物に触れる機会』を創出しています。思いもよらない人との出会いや出来事などが、子どもたちが将来のことを考えるきっかけとなっています。

先輩から学ぶ

施設を巣立ち社会で活躍する先輩たちは、子どもたちの一番の理解者です。ときどき施設に帰ってくる先輩たちとの自然な関わりや、少しかしこまった場での関わりなど、世代を超えた関係が継続できていることは、私たちにとって大きな力となっています。

豊かな自然環境

だからこそ

自然が織りなす様々な情景を当たり前に享受できる環境こそ、私たちの施設の最大の魅力です。春夏秋冬、花鳥風月といった言葉の意味することを実感できる場所です。大自然に囲まれた中で育つ子ども達は、とても穏やかであり、また、たくましく成長していきます。

目の前の子どもとの

やり取りから学ぶ

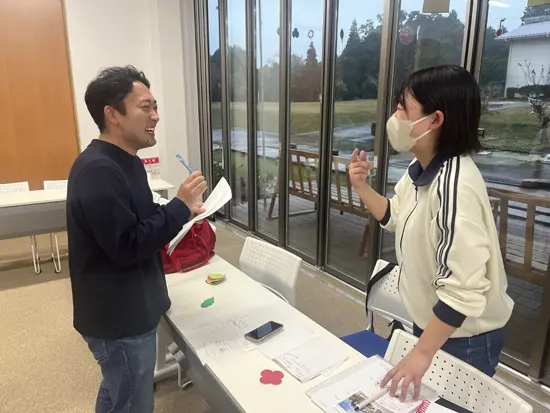

私たちは事例検討(ケースカンファレンス)を大切にしています。外部講師を5名招へいし、毎月1回実施しています。

知らない・分からない

を共有する

私たちは、ブラザーシスター制度を導入しています。新人職員の”ちょっと困ったな”を先輩職員と共有し、”なるほどな”に変えていく取り組みです。

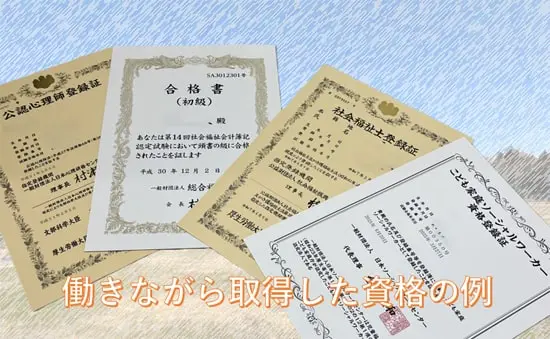

キャリアアップ

を保障する

充実した研修プログラムを用意し、職員のスキルアップを支えています。また、2024年度から新たに設けられた「こども家庭ソーシャルワーカー」の資格取得に向けて、研修にかかる費用を全額保障するとともに、公務出張扱いとし、職員のキャリアアップの応援体制を構築しています。

2024年度実績:対象者3名(社会福祉士)のうち3名が合格。第一期生として活躍中。

働いた道のり

を共に祝う

皆勤表彰および永年勤続表彰制度を取り入れ、節目を共に祝っています。皆勤表彰においては、10年間連続で達成した職員が現在も元気に働いています。また、永年勤続表彰においては、2025年度に2名が厚生労働大臣表彰を受賞しました。

施設のあり様

を発信する

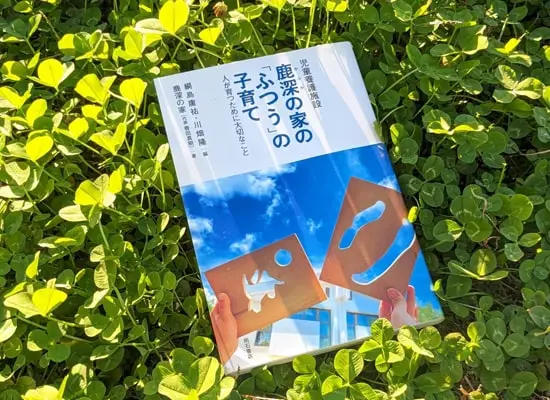

2023年5月に 『児童養護施設鹿深の家の「ふつう」の子育て』 を明石書店から刊行しました。この書籍は、同年、 第46回児童養護施設職員研究奨励賞(松島賞) を受賞しました。

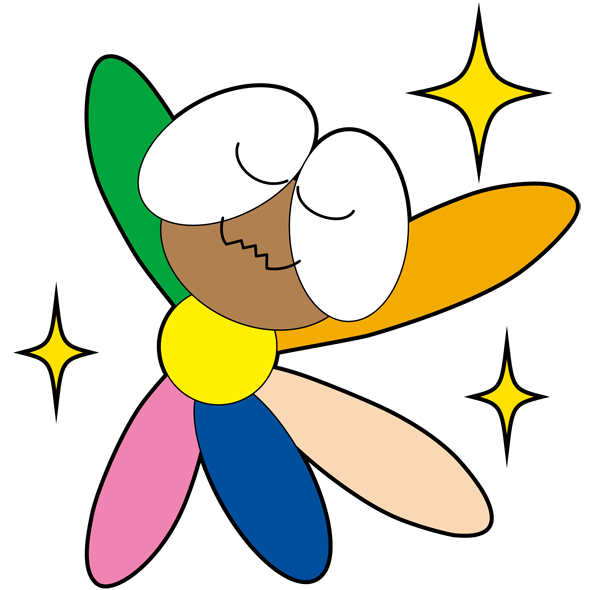

共に学ぶ機会

を創出する

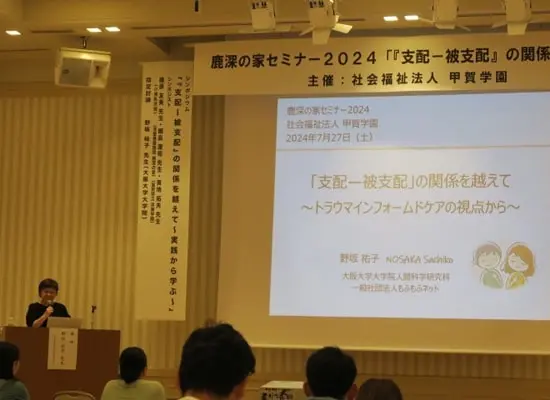

福祉関連領域で働く人や、子育てに関心のある一般の方などを対象に、鹿深の家セミナーや、鹿深の家基礎セミナーを開催しています。

鹿深の家セミナーとは・・・施設の中で陥りやすい「支配-被支配」という関係性に焦点を当てたセミナー。対面とオンラインのハイブリッド型で年1回開催。全国から受講者が集まる人気のセミナーです。2025年度は権利擁護をメインテーマとして開催。

鹿深の家基礎セミナーとは・・・滋賀県下の要保護児童に関わる若手職員の資質向上と、若手職員が安心・安全を感じ展望を持ちながら働き続けるための一助となるようなネットワーク形成を図ることに焦点を当てたセミナー。「臨床トピックス編」と「発達編」の二つのテーマを毎年交互に開催。

法人連携による地域課題

へのアプローチ

甲賀市内に拠点を構える社会福祉法人と連携し、2024年3月に法人連携組織の基礎となる団体を設立(名称はKOKA Synergy Link)。児童養護施設・保育施設・老人介護福祉施設・障害者福祉施設・外国人支援団体などが協働し、地域福祉活動を実践中。

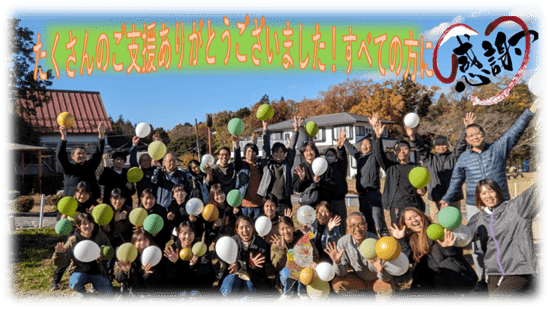

クラウドファンディング

の挑戦

老朽化した施設の建て替え費用捻出のため、 2023年11月から12月にかけてクラウドファンディングに挑戦。 総額1,000万円を超える支援が集まり、広く世の中に児童養護施設の実態を知らしめる契機となりました。